- トップページ

- 応用情報技術者

- 平成30年度春季問題

- 平成30年度春季解答・解説

平成30年度春季解答

問題66

情報システムの調達の際に作成されるRFIの説明はどれか。

| ア | 調達者から供給者候補に対して、システム化の目的や業務内容などを示し、情報の提供を依頼すること |

| イ | 調達者から供給者候補に対して、対象システムや調達条件などを示し、提案書の提出を依頼すること |

| ウ | 調達者から供給者に対して、契約内容で取り決めた内容に関して、変更を要請すること |

| エ | 調達者から供給者に対して、双方の役割分担などを確認し、契約の締結を要請すること |

解答:ア

<解説>

RFP(Request for Proposal:提案依頼書)は、ベンダーから商品やサービスに関する具体的な提案をまとめるためのもの。 システム開発の背景や目的のほかに、機能要件や非機能要件を記載してもらい、依頼をするベンダーを選定する。

一方で、RFI(Request for Information:情報提供依頼書)は、入札や調達の事前準備として、ベンダーに保有製品や提供可能なサービスの概要、あるいはその組合せや実績などの情報提供を依頼文章のことである。

| ア | ○ | RFI(Request for Information:情報提供依頼書)の説明である。 |

| イ | × | RFP(Request for Proposal:提案依頼書)の説明である。 |

| ウ | × | 契約内容の変更依頼(要請)の説明である。 |

| エ | × | 契約締結の依頼(要請)の説明である。 |

問題67

PPMにおいて、投資用の資金源と位置付けられる事業はどれか。

| ア | 市場成長力が高く、相対的市場占有率が高い事業 |

| イ | 市場成長力が高く、相対的市場占有率が低い事業 |

| ウ | 市場成長力が低く、相対的市場占有率が高い事業 |

| エ | 市場成長力が低く、相対的市場占有率が低い事業 |

解答:ウ

<解説>

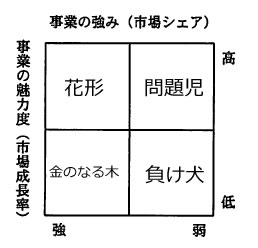

PPM(Product Portfolio Management:プロダクトポートフォリオマネジメント)とは、市場の成長率と自社の持つ市場シェアの比率の最適なマッチングを計り、成長を実現するための理論である。

PPMでは、キャッシュの流出入の状況に応じて、それぞれの事業分野を次の4つのカテゴリに分類する。

- 重要な資金源になる「金のなる木」

- これからの成長が見込まれる事業分野で先行投資が必要な「花形」

- 成長分野であるが、市場シェアが低く、現時点で赤字の事業分野である「問題児」

- 成長も見込まれず、市場シェアも低い「負け犬」

投資用の資金源と位置付けられるものは、安定した収益を確保できる「金のなる木」のことである。

すなわち、(ウ)市場成長率が低く、相対的市場占有率が高い事業である。

問題68

現在の動向から未来を予測したり、システム分析に使用したりする手法であり、専門的知識や経験を有する複数の人にアンケート調査を行い、その結果を互いに参照した上で調査を繰り返して、集団としての意見を収束させる手法はどれか。

| ア | 因果関係分析法 |

| イ | クロスセクション法 |

| ウ | 時系列回帰分析法 |

| エ | デルファイ法 |

解答:エ

<解説>

| ア | × | 因果関係分析法は、因果関係の有無を分析して利益をもたらす原因を分析する手法である。 |

| イ | × | クロスセクション法は、個々に起きた類似事例から、将来起こりうる事象を分析する手法である。 |

| ウ | × | 時系列回帰分析法は過去から現在における時間経過の統計量で回帰分析を行う分析手法である。 |

| エ | ○ | デルファイ法は、ある事象の予測を多数の専門家にアンケートし、その結果を示して、さらに予測させ、絞り込む分析手法である。 |

問題69

ターゲットリターン価格設定の説明はどれか。

| ア | 競合の価格を十分に考慮した上で価格を決定する。 |

| イ | 顧客層、時間帯、場所など市場セグメントごとに異なった価格を決定する。 |

| ウ | 目標とする投資収益率を実現するように価格を決定する。 |

| エ | サーチなどによる消費者の値頃感に基づいて価格を決定する。 |

解答:ウ

<解説>

ターゲットリターン価格設定とは、企業が目標とする利益を確保できるよう、コストに基づいて価格を設定する方法。損益分岐点による価格設定とも呼ばれる。

| ア | × | 競合の価格を十分に考慮した上で価格を決定するのは、実勢価格設定である。 |

| イ | × | 顧客層、時間帯、場所など市場セグメントごとに異なった価格を決定するのは、差別価格設定である。 |

| ウ | 〇 | 目標とする投資収益率を実現するように価格を決定するのは、ターゲットリターン価格設定である。 |

| エ | × | サーチなどによる消費者の値頃感に基づいて価格を決定するのは、知覚(心理的)価格設定である。 |

問題70

SFAを説明したものはどれか。

| ア | 営業活動にITを活用して営業の効率と品質を高め、売上・利益の大幅な増加や、顧客満足度の向上を目指す手法・概念である。 |

| イ | 卸売業・メーカーが小売店の経営活動を支援することによって、自社との取引量の拡大につなげる手法・概念である。 |

| ウ | 企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画して管理し、経営の効率向上を図るための手法・概念である。 |

| エ | 消費者向けや企業間の商取引を、インターネットなどの電子的なネットワークを活用して行う手法・概念である。 |

解答:ア

<解説>

SFA(Sales Force Automation)とは、パソコンやインターネットなどの情報通信技術を駆使して企業の営業部門を効率化すること。また、そのための情報システムである。

| ア | ○ | SFA(Sales Force Automation)の説明である。 |

| イ | × | リテールサポートの説明である。 |

| ウ | × | ERP(Enterprise Resource Planning)の説明である。 |

| エ | × | EC(Electronic Commerce)の説明である。 |

お問い合わせ